Plongeons au cœur d’une tragédie quotidienne, là où les barreaux cachent bien plus que des prisonniers. D’Antanimora, Tsiafahy à Vatomandry, chaque jour dévoile une scène de corruption digne d’une pièce de théâtre Les responsables semblent orchestrer cette tragédie sans se soucier des détenus, laissant ces derniers subir des injustices et des conditions inhumaines.

Rakoto, un nom d’emprunt, courageux témoin, ancien détenu de la prison de Vatomandry, nous guide dans les recoins les plus sombres autour du cimetière de la ville. En déambulant entre les tombes anciennes et les sépultures récentes, on peut observer un mélange fascinant de noms asiatiques et malgaches, témoignant de l’héritage culturel varié de la région. Situé en plein milieu du bazar Ampandranety, il est le lieu commun où les dépouilles des détenus décédés non-réclamées par leur famille sont enterrées. « 102 détenus sont décédés, morts de faim pour la plupart, entre août et septembre 2022. Ils sont enterrés dans le cimetière du fokontany Antanandro, avec parfois deux corps dans une seule fosse par manque de place ». Une scène assimilable à un théâtre macabre. Les familles apprennent la mort de leurs proches au moment où elles demandent une visite, sans possibilité de récupérer les dépouilles. “Cela fait longtemps que je n’ai pas rendu visite à mon père en prison, j’habite à Moramanga et je n’ai pas les moyens de me déplacer souvent à Vatomandry. Mais, en lui rendant visite, on m’a informé qu’il est décédé et a été déjà enterré au cimetière sans qu’ils ne nous aient informés ni même nous donner une possibilité de récupérer son corps” ajouta Nirisoa, victime de cette injustice. Interroger sur ces faits, le chef de l’établissement pénitentiaire, contrôleur Rodolphe Rabenertin explique : « Jusqu’à maintenant, la nourriture est suffisante. Les détenus n’ont peut-être pas l’habitude de manger en alternance du manioc, du riz, du maïs, et des patates douces.L’État nous approvisionne en quantité suffisante et d’ailleurs, on y contribue aussi”.

Les aides externes comme accessoires de scène

Les dons externes, tels que le riz, maïs, patates douces et les projets de réinsertion sociale, sont des accessoires éphémères sur la scène des prisons malgaches. “Il y a diverses activités à cet endroit, notamment des activités sportives et culturelles, ainsi que des programmes d’alphabétisation. Tous les résidents bénéficient de ces programmes, y compris ceux qui ont des besoins en alphabétisation.” déclare le chef d’établissement Rodolphe Rabenertin “Seuls l’Aumônerie Catholique des Prisons (ACP) et l’église luthérienne malgache (FLM) fournissent du riz. Celui qui veut obtenir des vivres auprès de l’ACP doit être membre de la coopérative et contribuer régulièrement à la production de riz. Quant à la FLM, seuls les nécessiteux, particulièrement ceux souffrant de malnutrition, sont autorisés à recevoir du riz, et les personnes malades qui ont la priorité.” ajouta- t- il.

Ces détenus affirment ne recevoir presque aucun de ces dons, dès lors que les donateurs sont partis : “Les dons reçus par l’association Raitra et la communauté adventiste ont tous disparus : cinq sacs de riz, cinq cartons de savons, 20 litres d’huile et un sac de sucre ! Seuls les savons ont été distribués” déclare toujours Rakoto. Le Chef d’établissement justifie : « Une personne en bonne santé peut avoir du mal à obtenir du riz de ces organisations, car elles sont plus enclines à aider les personnes malades plutôt que celles en bonne santé ».

Monnayage des conditions carcérales et pression financière sur les familles des détenus

Dans une révélation troublante, un détenu à Vatomandry dénonce les pratiques peu scrupuleuses qui entourent l’entrée en prison. Les pénitenciers contacteraient directement les membres des familles dès l’arrivée du détenu, leur demandant s’ils souhaitent prendre en charge leurs proches derrière les barreaux. Si les familles veulent rendre visite en dehors des jours autorisés, le tarif est à partir de 5 000 Ariary. Selon un détenu, les cellules de la prison peuvent accueillir entre 75 et 100 personnes. Pour avoir moins de promiscuité, des arrangements financiers sont possibles. “Si tu paies 100 000 Ariary, tu obtiens une cellule moins peuplée”, déclare-t-il. Le détenu accuse le chef de poste, de prendre de l’argent sans même transférer le prisonnier dans la cellule promise, “J’ai dû payer 3 millions d’Ariary pour sortir de la prison pendant une semaine pour des raisons familiales“, réaffirme Rakoto. Ces révélations suscitent des inquiétudes quant à la transparence et à l’éthique dans le système carcéral de Vatomandry.

“Il fait sortir les prisonniers, femmes incluses, en monnayant leur liberté. C’est comme une pièce de théâtre : il les rappelle lors des visites dans un coin secret de la prison, comme un terrain de basket clandestin.” ajouta-t-il. Confronté sur ces questions, le Chef d’Etablissement nie ces faits et affirme que la prison de Vatomandry est protégé de la corruption : « Actuellement, les gens ont tendance à se référer constamment aux généralités, considérant que toutes les situations des prisons sont similaires. On ne fait pas aussi sortir les femmes, car aucune disposition légale ne l’autorise et tous les individus partagent le même statut. Chez nous, il n’y a pas de distinction de meilleure cellule ou mauvaise cellule » .

Figaro Adelaide, le directeur régional de l’Administration Pénitentiaire (DRAP) ajoute : « il n’y a pas de frais à payer pour les proches des détenus qui les rendent visite, ils ont simplement besoin d’un carnet et du permis de communiquer délivré par le tribunal”.

Tsiafahy, un agresseur non jugé gracié

A Antananarivo, la prison de Tsiafahy, dans la commune rurale d’Antananarivo Atsimondrano : l’endroit où les pires criminels sont détenus. C’est à Tsiafahy qu’est censé se trouver l’agresseur de de Meva (nom d’emprunt), qui s’en est prise à la jeune femme en pleine rue de Mahamasina alors qu’elle tenait son fils d’un an dans ses bras. L’agresseur, déjà confronté à des poursuites similaires par le passé, a été inculpé pour tentative de meurtre et placé en détention provisoire à Tsiafahy en attendant son jugement. Cependant, lors du jour d’audience, il a brillé par son absence à deux reprises, entraînant des reports successifs du procès. La famille de la victime, consternée par cette situation, a mené sa propre enquête pour découvrir que l’agresseur avait bénéficié de la grâce présidentielle, offerte en début d’année 2022, lui permettant de quitter la cellule de Tsiafahy. Le motif officiel de sa libération mentionne qu’il a été inculpé pour “coups et blessures volontaires”. Cette affaire met en lumière les lacunes du système judiciaire et soulève des questions sur la protection des victimes face à des criminels récidivistes.

Suspicions de corruption :

La grâce présidentielle est normalement réservée aux détenus ayant déjà été jugés et condamnés de manière définitive, ce qui n’est pas le cas pour un individu en détention provisoire. La famille de Meva découvre que le coupable a été libéré avec la mention d’une inculpation pour “coups et blessures volontaires” d’une peine de 5 à 10 ans selon l’article 309 du Code Pénal malgache, un crime moins grave que la tentative de meurtre d’une peine de travaux forcés à perpétuité selon l’article 302 du même code.

La grâce présidentielle est censée être une mesure humanitaire,. Mais dans ce cas, elle soulève des questions troublantes. Le président de la République dispose du pouvoir de grâce selon l’article 58 de la Constitution de la République, le détenu doit avoir été jugé préalablement. . Cependant, le coupable de l’attaque contre Meva semble avoir échappé à cette règle.

Un décret présidentiel n°2022-1700 portant remise gracieuse des peines des détenus à l’occasion du Nouvel An 2023 a libéré des centaines de détenus à travers le pays, mais tous n’étaient pas éligibles. Les crimes tels que la corruption, les détournements de fonds publics, et les actes de violence grave ne devraient pas être concernés, mais dans ce cas, les défaillances du système paraissent avoir permis une libération injustifiée.

La famille de Meva découvre que le coupable a été jugé en l’absence des plaignants, soulevant des doutes sur l’équité du procès. La procédure de convocation semble floue, et les recours de la victime pour une nouvelle instance ou un appel sont sur la table.

À travers cette histoire complexe, se dessine un tableau troublant de corruption carcérale, de défaillances judiciaires et de l’impact potentiel de la grâce présidentielle. L’affaire Meva révèle les failles d’un système qui doit être scruté de près pour assurer la justice et la sécurité de tous. Hormis son cas, dans la prison d’Antanimora, d’autres scènes de corruptions se passent quasiment tous les jours.

Une visite payante à la prison d’Antanimora

Il est 11h du matin à Antananarivo, dans le quartier d’Antanimora. Voahangy, une mère courageuse, se trouve confrontée à la corruption carcérale : Chaque visite à son mari derrière les barreaux de la prison est marquée par de sombres péripéties financières

Voahangy, malgré ses modestes moyens, se voit contrainte de verser environ 15 000 Ariary, à des membres corrompus du personnel pénitentiaire. Ces paiements, exigés pour une visite de seulement cinq minutes, laissent Voahangy dans le désarroi L’absence de factures ou de reçus l’empêche de justifier ces dépenses vis-à-vis de sa famille, ajoutant une couche de détresse à sa situation précaire.

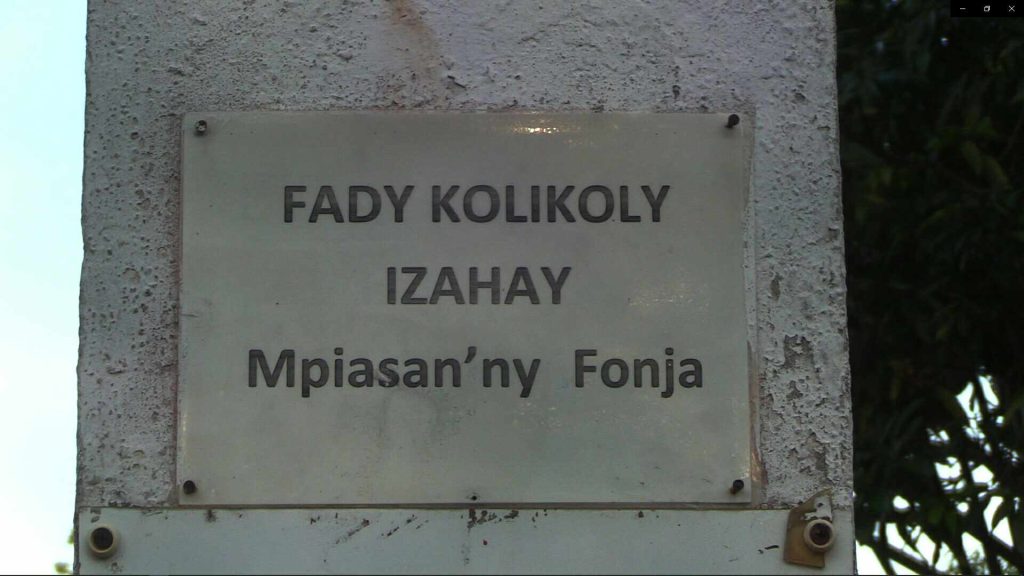

Au cœur de ces récits déchirants, des affiches sont visibles aux abords de la prison, annonçant que toutes les activités à l’intérieur sont gratuites. Un contraste saisissant avec la réalité cruelle vécue par les familles des détenus.

Une autre histoire déchirante émerge des murs de la prison, celle d’une vieille dame d âgée de 67 ans. Malgré son âge avancé et les difficultés physiques qu’elle endure, elle se bat pour rendre visite à son fils derrière les barreaux. Cependant, , et elle est forcée à verser 10 000 Ariary pour une visite aussi brève que cruciale.

Les travailleurs sociaux de prison, victimes et complices

Les pénitentiaires, acteurs et témoins muets de ces pratiques de corruption, se retrouvent dans l’incapacité de réagir aux accusations. « Nous les pénitentiaires, nous sommes incapables de réagir face aux accusations » s’offusque Landry (Nom d’emprunt). Une chape de silence semble peser sur leurs épaules, créant un environnement où les actes répréhensibles peuvent prospérer sans entrave. Cette institution ajoute une dimension troublante à la situation, soulignant l’ampleur du problème de corruption qui règne dans le système pénitentiaire.

Témoignage de Albert (Nom d’emprunt), un gardien auprès du prison d’Antanimora : « Nous, les gardiens de prison, sommes souvent victimes de pressions internes ou victimes de structures hiérarchiques défaillantes ». Ces gardiens se disent pris au piège de cette culture de silence, impuissants face aux abus qui se perpétuent. La peur des représailles, le manque de mécanismes de dénonciation efficaces, ou même la complaisance tacite contribuent à maintenir cette omerta, donnant ainsi carte blanche à des agissements inacceptables au sein de l’institution carcérale.

Ces témoignages poignants ne sont malheureusement pas des exceptions à Antanimora. La corruption est devenue omniprésente, touchant cruellement les proches des détenus qui, déjà confrontés à la douleur de la séparation, sont victimes d’extorsion régulière par des membres corrompus du personnel pénitentiaire.

« J’ai dû payer 800 000 Ariary pour pouvoir être travailleur social, pourtant, j’ai déjà effectué le tiers de ma peine » affirme Joseph (nom d’emprunt) un travailleur social qui se charge de faire la liaison entre détenus et famille. Selon Figaro Adelaide, directeur régional de l’Administration Pénitentiaire de la région Antsinanana : « Les travailleurs sociaux sont des détenus qui ont déjà écopé de plus de la moitié de leur peine, et effectuent un travail d’intérêt général en aidant au fonctionnement de la prison. » Ils se chargent de distribuer les affaires des détenus ramenées par leurs proches. « Je peux franchir le portail et gagner un peu d’argent auprès des personnes qui ont besoin de leurs carnets ou qui veulent livrer de la nourriture à leurs proches familles en prison », explique Joseph.

En juin 2023, dans le sombre environnement de la prison d’Antanimora, d’autres détenus nous ont partagé des témoignages quasi-similaires, sur la possibilité d’exercer des fonctions de travailleurs sociaux en échange de paiements aux responsables pénitentiaires. Leurs récits révèlent un système corrompu où l’accès à des rôles sociaux bénéfiques au sein de la prison est conditionné par des transactions financières illicites. Hervé et Daniel décrivent la pression financière exercée par les responsables, les obligeant à verser des sommes considérables pour obtenir le privilège de travailler en tant que travailleurs sociaux au sein de l’établissement pénitentiaire.

Les mesures de protection bancales des détenus à Madagascar

La Loi N°95-010 du 10 juillet 1995 portant statut du personnel du corps de l’Administration pénitentiaire place la protection des détenus au cœur de la réforme, mais la réalité sur le terrain suggère que les droits fondamentaux des détenus ne sont que rarement préservés. C’est notamment le cas en ce qui concerne l’élimination des discriminations de genre. La discipline, la responsabilité et la ponctualité sont proclamées comme la nouvelle norme, mais l’efficacité et l’éthique réelles de ces principes restent douteuses.

Le rôle crucial de la CNIDH :

Dans cette dynamique, la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) joue un rôle pivot. Depuis sa création, elle a inspecté une cinquantaine de lieux de privation des libertés à travers l’île.

Seth Andriamarohasina, président de la CNIDH, souligne l’opacité qui règne dans le milieu carcéral, favorisant les actes de corruption. « Très peu de personnes connaissent les démarches à suivre. Il y a des gens qui viennent des campagnes. Il y a aussi la peur et le manque de familiarité avec l’administration », explique-t-il. Face à ces défis, la CNIDH s’engage à endiguer les actes de corruption, en mettant particulièrement l’accent sur la responsabilité des agents de l’État. Il s’agit de développer l’esprit de dénonciation des actes de corruption. Seth Andriamarohasina, ajoute que le guide inclut non seulement les lois et les textes qui protègent les personnes détenues, mais aussi les dénonciateurs, victimes de ces actes de corruption.

La CNIDH identifie la corruption comme entretenue par des lourdeurs administratives et une surpopulation carcérale. « Il y a une corruption dans les deux sens. Il y a les actes commis par les agents de l’État et il y a aussi des citoyens qui se retrouvent dans l’engrenage de la corruption », explique Seth Andriamarohasina. La surpopulation carcérale, a augmenté près de 1000 % selon le haut-commissariat des Nations Unies : « L’extrême surpopulation que nous avons constatée dans les prisons, près de 1000% dans certaines d’entre elles, nécessite une action immédiate de la part des autorités malgaches », a déclaré Juan Pablo Vegas, qui dirigeait la délégation lors d’une visite à Madagascar en 2023. C’est un problème majeur dans la plupart des prisons malgaches, entraînant des lourdeurs de procédures, incitant certains à recourir à la corruption pour faciliter le traitement des dossiers.

À Antanimora, Tsiafahy et Vatomandry la révélation des pratiques de corruption et des failles du système judiciaire soulignent l’urgence d’une réforme substantielle. Face à un tableau où la corruption, la grâce présidentielle et les pièges juridiques privent les détenus de leurs droits les plus fondamentaux, il est essentiel de repenser le fonctionnement de ces institutions et de restaurer l’intégrité et la dignité humaine au cœur du système pénitentiaire.

Par Cynthia Rahelindisa et Ismaël Mihaja

Suivez les actualités sur la lutte contre la corruption !